【騒音注意文の例文付】管理会社ができる騒音トラブルへの対応手順をご紹介!

目次

▼賃貸管理業務がまるわかり

「賃貸管理業務マニュアル」をダウンロードする

管理物件で騒音トラブルが起きた際、管理会社は然るべき対処をしなければいけません。騒音状況の確認後は、騒音注意文を作成しましょう。

今回は正しい騒音トラブルの対処法と騒音注意文の書き方について紹介します。

そもそも騒音トラブルが起こる原因について

騒音の主な原因の1つは、隣人や階上の住人からの生活音です。隣人や階上の住人が出すテレビの音量、音楽、話し声、足音などの日常生活音が、壁や床を通して聞こえてしまい、苦情につながるケースが少なくありません。また、建物の構造や設備の問題も騒音の原因になります。壁や床、天井の断熱や防音設備が不十分であったり、建物が古くなっていると音が漏れやすいので注意が必要です。

▼賃貸管理業務がまるわかり

「賃貸管理業務マニュアル」をダウンロードする

騒音トラブルにおける管理会社へのリスク

退去者が出る

騒音トラブルが頻繁に起こる物件では、入居者。騒音トラブルが解決されない場合、入居者が退去を選択することもあるので、早めに解決することをおすすめします。

悪い口コミが出る

騒音トラブルが解決されない場合、他の住人からも苦情が増えてくるかもしれません。これにより、管理会社の評判が損なわれてしまい、入居者希望者が集まりにくくなったり、オーナーに管理会社を変えられてしまう可能性があります。

訴訟に発展する

騒音トラブルが起こった場合訴えられるのはオーナーもしくは騒音を起こした住民であり、基本的に管理会社が騒音責任を問われることはありません。しかし適切な対応をしてない場合、管理会社がその責任を追及されることがあります。例えば、管理会社に相談しても解決できないと入居者が判断した場合、各自治体の公害相談窓口に問い合わせるほか、警察に通報することもあり、訴訟に発展する可能性があります。

▼賃貸管理業務がまるわかり

「賃貸管理業務マニュアル」をダウンロードする

騒音トラブルの解決が難しい理由

物的証拠が残らない

音が一時的なものである場合、証拠を残すのが難しいことがほとんどです。特定の時間帯や状況でのみ発生する騒音は、その瞬間にしか録音や記録ができず、後からの証拠として利用できません。また騒音の発生原因が外部の要因による場合、例えば道路交通や工場からの騒音など、その影響を示す物的証拠を得ることが難しいです。

人によって感じ方が異なる

騒音のレベルや不快さは個人によって異なります。そのため、何が騒音であり、何が許容範囲内の音なのかを明確に定義することが難しく、住人や隣人の間での主観的な感覚の違いが、騒音トラブルの解決を困難にします。

生活騒音の規制が難しい

生活騒音の規制を行うためには、管理や監視の仕組みを整える必要があります。しかし、人々の日常生活から発生する騒音を管理することは容易ではなく、効果的な管理方法はなかなか見つかりません。また工事や建設作業の場合は騒音規制法で基準が設けられているので、規制が簡単です。しかし民家はこの法律が適用されないため、騒音かどうかの判断が難しくなってしまいます。

▼賃貸管理業務がまるわかり

「賃貸管理業務マニュアル」をダウンロードする

管理物件で騒音トラブルがあったときの対応手順

騒音トラブルは適切に対処しないと、注意文だけでは収まらず、大きなトラブルに発展する可能性があります。結果的に退去の原因になったり入居者同士でもめ事になったりするおそれがあります。

これらを防ぐためにも適切な対応手順を知って、真摯に対応しましょう。

騒音状況の確認

騒音についてクレームがあったときは、実際の状況を把握することが大事です。クレームを入れた入居者から、以下を確認しましょう。

・いつから騒音が気になりはじめたのか(できるだけ具体的に)

・何時ごろに音が気になるのか(明け方、日中、夜中など)

・どこから音がするのか(上階なのか、隣なのか、特定の部屋にいるときなのか)

・どんな音がするのか(人の声、足音、機械音、ドアの開閉など)

また、クレームを入れた入居者が些細な音に敏感になっていたり、騒音の発生場所が違ったりする場合があるため、ほかの入居者にもアンケートをしたり電話で確認したりなど、事実を確認しましょう。

より正確な状況を把握することで、適切な処置をとることができます。

入居者のフォロー

騒音で困っている入居者には、改善策や騒音主への対応を共有するなどのフォローが必要です。クレームは感情的な部分が多いため、フォローを怠ってしまうと、不安が残りやすいでしょう。

騒音トラブルについてどのように対応しているのか、対応の進捗報告をすることは大切です。

また、騒音主は「ほかの入居者からクレームがあった」と言われると、クレームを入れた相手に悪感情を抱き、大きなトラブルに進展することもあります。トラブル回避のために、騒音についてクレームを入れた人の匿名性を保つなどの配慮が必要です。

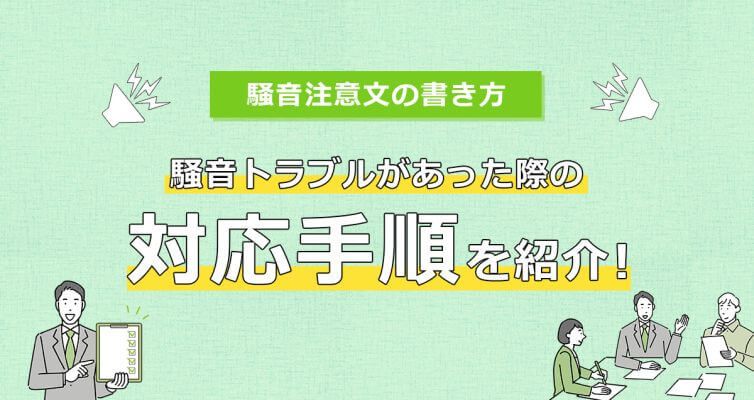

騒音注意文の作成

実際に騒音トラブルが確認できたら、騒音注意文を作成しましょう。特定の入居者に向けて書くのではなく、入居者全員宛てに注意文を書きます。

騒音を起こしている当事者は、自分が騒音の発生源だと気づいていないことがあります。「騒音の苦情があるので、生活音に気をつけてください。」という注意文では本人に伝わらず、騒音トラブルが改善できないかもしれません。

騒音注意文には、具体的な内容を記載して、当事者が察知できることが大切です。

本人への連絡

騒音注意文では改善せず、クレームが続く場合は本人に直接話を聞きましょう。話をする際は、事前に入居者たちからの意見をまとめておき、騒音の心当たりがないか確認します。

入居者全員に連絡していると伝えたうえで、騒音の内容を具体的に話すと良いでしょう。

騒音の原因が生活音ではなく故意であり、何度注意しても解決しない場合や、受忍限度を超えている場合は、強制退去などの対応も考える必要があります。

▼賃貸管理業務がまるわかり

「賃貸管理業務マニュアル」をダウンロードする

騒音注意文の書き方

実際に騒音注意文を書く際の、具体的な書き方とポイントを紹介します。

ビジネスライクに書く

感情的な文章や過度な表現を避けて、全体的にトーンを抑えたビジネスライクな文章を心がけましょう。

騒音トラブルの原因によっては「注意をお願いします!」と強めな表現が効果的な場合もありますが、必ずしも妥当とは限りません。入居者全員が確認するため配慮しましょう。

騒音注意文では、あくまでも入居者に協力をお願いする形にしましょう。また、わかりやすく記載することも大切です。例えば、「入居者の睡眠が妨げられている」「学業に支障をきたしている」など、具体的な苦情を書くことで、入居者に当事者意識を持たせましょう。

具体的な解決方法を提案する

騒音主は悪気なく騒音を起こしており、自分が音を立てていることに気づいていないことが多いです。そのため、ただ「騒音を起こさないように」といわれても、自分には関係ないと思い込み、気に留めない可能性があります。

そこで、騒音注意文には騒音の解決方法を提案し、どう行動すべきか理解できるようにすることがおすすめです。例えば、以下のような提案をすることができます。

・夜9時以降の音量に注意する

・音の出るものをなるべく窓や壁際に置かない

・カーペットなどを敷いて足音が響かないようにする

・ドアの開閉は静かにする

解決方法を具体的に記載することで、騒音主である自覚がない入居者でも、騒音注意文に書かれていることを実践してくれるかもしれません。

騒音注意文のテンプレート

以上の点を踏まえて、騒音注意文のテンプレートを紹介します。

▼賃貸管理業務がまるわかり

「賃貸管理業務マニュアル」をダウンロードする

騒音トラブルの際に気を付けたいポイント

騒音トラブルは、対応を誤れば問題が大きくなるおそれもあります。

騒音トラブルが起きた際、また、今後騒音トラブルが起きないようにするために注意すべきことを紹介します。

客観的な目線で対応する

先述したとおり、生活騒音の感じ方は入居者によって異なるものです。ごく普通の生活で生じる音を「うるさい」と感じる人もいるため、音を出している側が一方的に悪いとは限りません。

そのため、生活騒音へのクレームが発生した際は、しっかりと状況を確認することが大切です。どの程度の騒音なのか、またほかの入居者も感じているのかといったことを確認したうえで適切な対応をとるようにしましょう。

近隣トラブルに発展しないように注意する

生活をする場所での騒音トラブルは、早期解決ができないと近隣トラブルに発展してしまいます。また、騒音注意文の内容によっては、騒音を特に気にしていなかった入居者も敏感になる可能性もあるでしょう。

騒音トラブルの対応は、速やかに、また適切に行うことをしっかり認識しておくことが重要です。

入居前や契約時にしっかり案内しておく

騒音のクレームが起きたときに迅速に対応することは必要ですが、入居前や契約時に騒音についての案内をしておくことも重要です。

集合住宅において騒音トラブルはつきものではありますが、クレームにつながらないようにあらかじめ注意喚起をしておくと、クレーム発生を抑えることができるでしょう。

また、夏は窓を開けていることが多いため、話し声や物音などが漏れやすくなります。そのため、騒音トラブルが起きやすくなる時期にはあらかじめ案内をすることも、トラブル発生を抑えるのに効果的です。

まとめ

マンション管理業務は、騒音注意文の作成などやるべきことが多くあり、効率良く業務をこなしていくことが求められます。

あらゆる賃貸管理業務を効率化できる「いえらぶCLOUD」では、クレーム一つ一つへの対応履歴を残すことで、対応漏れを防いで社内で対応を共有することができます。履歴も物件や対象者と紐づけて管理でき、過去にどのようなトラブルがあったかもすぐに把握できます。

マンション管理業務の効率化のために、「いえらぶCLOUD」をご利用ください。

【無料お役立ち資料】

賃貸管理業務マニュアル