紙とハンコが必要な契約業務を

「オンラインで完結」させる。

いえらぶ電子契約は、契約に必要とされてきた紙とハンコを電子データで代用し、契約を交わす際のやり取りをオンラインで完結させる機能です。

不動産業務に沿った設計や国が認めるセキュリティ性能など、不動産会社がスムーズに安心して契約業務を行うためのこだわりがたくさん詰まっています。

電子契約の導入メリット

時間を短縮

契約にかかる時間を短縮

書面契約では1つの契約を締結するまでに多くの事務作業が必要になります。電子契約では、契約書の印刷・製本・収入印紙の貼付け、宛名の記入、封入、郵便局へ投函といった作業を削減することができます。

また対面で契約作業を行っていた場合と比べて、日程調整やお客様の対応などの業務を削減することもできます。

契約可能

非対面でも契約可能 書面や対面での契約では、契約者に書類を返送してもらう、店舗まで来てもらうなど、時間と手間がかかる場面が多く発生します。電子契約ならメールで書類をやり取りし、オンラインで重要事項説明ができるため、遠方に住む契約者でもスムーズに契約作業を完了することができます。

保管場所削減

契約書の保管場所削減

契約書は法律により一定期間の保管が義務付けられているため、保管場所の確保や管理作業などが発生します。電子契約では、契約書面をデータで保存。そのため物理的な保管場所は不要になり、いつでも内容を確認できます。

さらにいえらぶサインであればデータはCLOUD内に保存されるため、災害時に大切な電子契約書類のデータが消えてしまうリスクにも対応できます。

いえらぶサインの

こだわり

不動産の幅広い契約形式に対応

契約者との直接契約や、家主との契約者間の契約、仲介会社を挟んだ契約など関係者や契約フローが異なっても柔軟に対応。

契約者に対するリマインドや契約の進捗確認も、契約一覧の画面から簡単に行えます。これまで数多くの不動産会社様にいえらぶCLOUDを提供してきた経験を活かし、不動産会社の業務・慣習に寄り添って設計しています。

契約関係者とのやり取りやミスを削減

仲介会社への契約依頼やリマインドがワンクリックで完了します。複数人の署名・押印が必要な場合も、メールが自動で順番に回っていくため、その都度メールを送る必要がありません。また、進捗の更新や契約書データの保存作業も自動化できます。

さらに押印漏れがある場合には送付前に警告が出るため、再送付の手間を削減します。そのため最短1日で契約業務を完了させることが可能です。

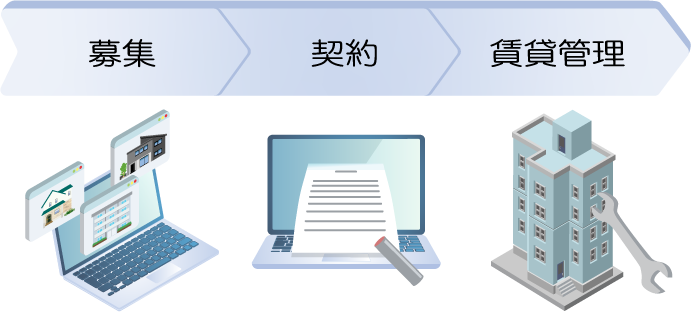

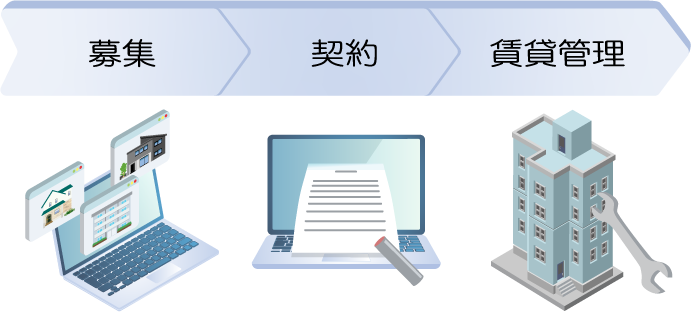

募集から更新までデータ連携

申込時に入力された情報や、賃貸管理システムに登録されている情報を流用することができます。電子契約の書類を作成する際に、物件や人の情報を一から入力する必要はありません。

すでに登録されている契約情報をもとにして、更新時に必要な書類の洗い出しもらくらく。事前準備の手間を省いてスムーズに契約作業に入ることができます。

とりあえず話だけ聞いてみたい方も大歓迎!

お気軽にお問い合わせください。

- 050-1750-8270

- 9:45-11:30/12:30-19:00(日曜定休)

いえらぶサインで

らくになる作業

情報入力

-

一度いえらぶCLOUDに入力した情報を使い回すことができるため、逐一情報を入力する手間がかかりません。

必要書類の洗い出しや作成といった事前作業もなく、スムーズに契約作業に入ることができます。

署名・押印の依頼

-

複数人の署名・押印が必要な場合でもメールを一度送信するだけで依頼が完了。1人署名が完了したら、自動的に次の人にメールが転送されます。

警告によって押印漏れも防ぐので、メールの再送信も必要ありません。

契約更新・解約

-

毎月行う契約更新・解約対応を自動化。定例業務に割く時間がなくなり、対応漏れも防ぎます。

契約更新時には対象の契約が自動でリストアップされ、更新意思の確認、更新契約書の送付まで自動で行われます。

国が認めた

セキュリティ性能と適法性

不動産会社が安心して契約を結べるよう、いえらぶサインはセキュリティ性能や法的効力の強さにもこだわりました。

そのために連携した電子契約サービスが、「クラウドサイン」「GMOサイン」です。

電子データへの不正アクセスを防止する工夫や、非改ざん性を担保するタイムスタンプを施しており、

法的効力に関しては、総務省・法務省・経済産業省・財務省より電子署名法上の電子署名として認可されています。

いえらぶサイン導入事例

-

株式会社日本財託管理サービス様

新規契約時に扱う書類量が20分の1に!

以前からリーシング周りでいえらぶのシステムを利用しており、連携の強さと開発スピードに魅力を感じいえらぶサインを導入しました。

新規契約を試験的に使い始めており、まだ十数件しか実施できていませんが書類の量は20分の1まで削減できています。紙で契約する場合は20枚近くの書類を印刷していました。それが電子契約だと1,2枚印刷するだけで済みます。つづきを読む 2023年9月は、契約更新時に電子契約を案内した方の7割、約500件を電子契約で行いました。月500件分の事務作業が軽減されているので、効果をかなり実感できています。返送率が改善されたことで、督促業務も削減できました。

あと、契約更新時に契約書の近況を確認したいと要望をあげたら開発してくれましたよね。そこも非常に助かりました。折りたたむ -

オールハウス株式会社様

契約更新が1日で締結完了!

いえらぶサインを使って、簡単に実施できそうな契約更新から電子化を進めています。

電子契約を導入する数年前から、オーナー様1人1人に電子契約化の承諾を得ていました。なので比較的スムーズに導入できたんです。

電子契約をハードルに感じるオーナー様には、私たちが代理権をいただいて契約業務を行う提案をしています。つづきを読む 郵送では最短でも1週間かかっていたところ、電子契約なら1日で締結でできるので、かなり時間効率が良くなりました。書類のペーパーレス化や封入作業の削減にもつながっています。

今誰が作業すべきステータスなのか明確なので確認依頼もしやすく、書類の郵送で起きていた「送ったはずですが届いていませんか」といったトラブルも徐々に減っていくと思います。折りたたむ -

株式会社さくら屋様

契約更新の対応コストを削減!

お客様から「来店しなくても契約をする方法がないか?」と相談されて電子契約の導入を考えていました。いえらぶCLOUDを基幹システムとして使っていたのもあり、いえらぶサインの導入を決めました。

契約更新のための来店対応が減ったのは助かります。店頭ではお部屋探しに来るお客様と、新規契約の手続きに時間を割きたいですから。つづきを読む オーナー様には委任状を送付して代理権をいただく対応を取っています。入居者様に関してはQRコードを貼った書類を送り、QRコードから回答した方のみ電子契約の案内をするというフィルターをかけています。なのでさくら屋では電子契約の完了率が高いんです。

電子契約の準備にひと手間かかっても、お客様の利便性につながるので導入をお勧めします。折りたたむ

改正法の施行により

電子契約可能となった書類

|

・賃貸借契約書(宅建業法37条) ・賃売の重要事項説明書(宅建業法35条) ・定期借地契約書(借地借家法22条、38条) ・定期借家契約書(借地借家法22条、38条) ・売買契約書(宅建業法37条) ・売買の媒介契約書(宅建業法34条) |

施行前 宅建士の記名・押印と書面での交付が義務付けられていた。 |

|---|---|

|

施行後

書面での交付と宅建士の押印は不要。 全てオンライン上のやり取りだけで契約締結まで可能。 |