生成AI×不動産売買DX!最新活用事例も徹底解説

目次

▼「生成AI×不動産売買業務のDX!最新活用事例を公開」資料を見たい方へ

セミナー資料をダウンロードする

1. はじめに

2025年6月、東京ビッグサイトにて開催された「住まい・建築・不動産の総合展BREX」。㈱いえらぶGROUP執行役員の三津田が登壇したセミナー「生成AI×不動産売買業務のDX!最新活用事例を公開」をもとに、生成AIと不動産売買DXについて解説します。

■セミナー登壇者 ㈱いえらぶGROUP 執行役員 三津田貴紀

■セミナー登壇者 ㈱いえらぶGROUP 執行役員 三津田貴紀

2014年新卒入社。新規営業部にて卓越した営業力を発揮し、トップセールス賞を3期連続受賞。2019年度には新規営業部の課長に就任し、2020年度より新規営業部全体の責任者として部を統括。 現在は執行役員として、不動産会社様の業務効率化・集客力向上を支援する事業を幅広く担当。「ITの力で不動産業界をアップデートしたい」という熱意を持ち、最適なソリューション提供に尽力している。

売買業務は情報量・作業量が多く、属人化しやすい領域として、人手不足の影響を特に受けやすい分野です。いま注目されている生成AIを「現場で本当に使える技術」として捉え、売買業務にどう組み込むべきかを軸に、いかにして業務効率化とサービス品質向上に貢献できるかについて具体的な事例も交えてご紹介します。

2. 生成AIを取り巻く現状

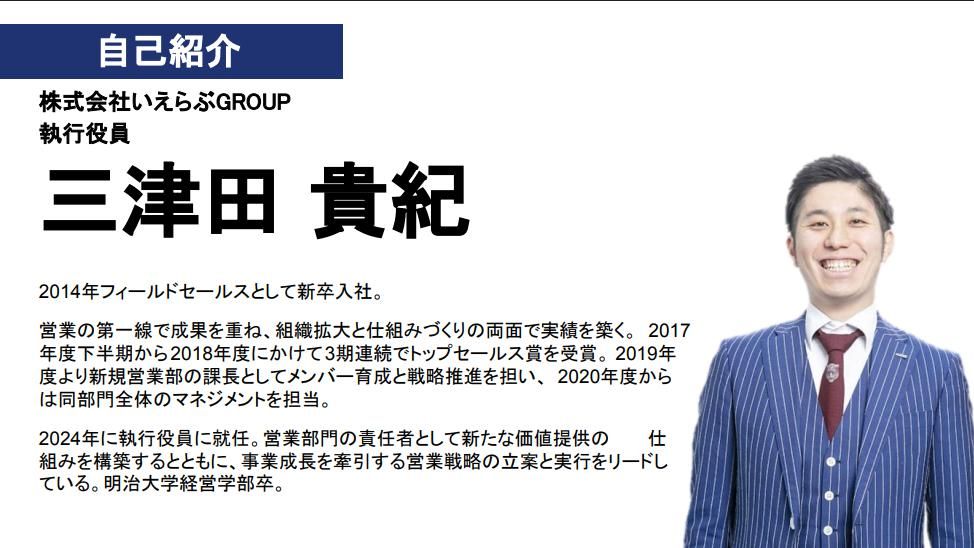

生成AIの発達により、テキストの作成、文章の要約、画像生成、音声・動画編集など、日常的に行う多くの作業が生成AIに代替され始めています。

2022年11月に登場した「ChatGPT」は、わずか2ヶ月で1億ユーザーを達成するなど、世界中で急速に普及しています。Googleの「Gemini」も性能が非常に高く、後発にもかかわらず「ChatGPTを凌駕したのではないか」と言われるほどです。また、Googleは検索結果にAIによる要約(AI Overview)の導入も開始しています。これは、各サイトを訪問しなくても、ユーザーが求める答えをAIが直接提示する機能です。Googleは、今後1〜2年で、従来の検索エンジン最適化(SEO)の世界から、AIが全ての検索に対応する世界へと移行させていく方針を示しています。

このように大手プラットフォーマーの動きも活発化しており、情報との関わり方が大きく変わろうとしています。

私たちが考えるべきは、「AIに何ができるか」ということだけではなく、「AIとどう共存していくか」です。これは、一昔前の「ウィズコロナ」の考え方に近いかもしれません。AIを使うのが当たり前の時代になる中で、いかに普段の業務にAIを組み込んでいくかが重要なポイントとなります。

3. 不動産業界における生成AIの活用状況

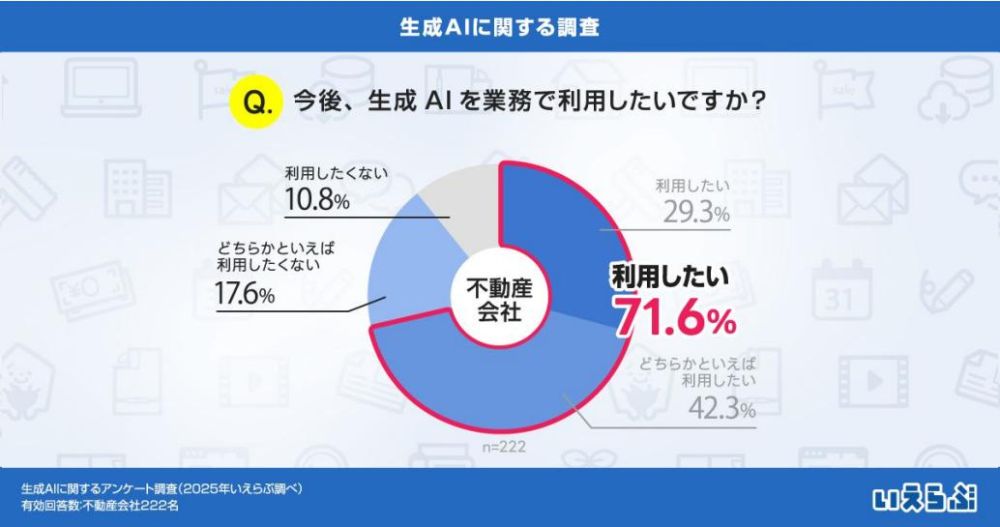

不動産会社様を対象に実施したアンケートによると、「生成AIを業務で利用したことがあるか」という質問に対し、約40%が「利用したことがある」と回答しています。「利用したことがない」と答えた方は60%でしたが、そのうち約70%が「今後AIを利用してみたい」と回答しており、業界全体としてAI活用への意識が高まっていることが伺えます。

余談ですが、売買における電子契約の利用率は、国が数年前から推進しているにもかかわらず、未だ10%〜20%程度に留まっています。それに比べ、登場して間もない生成AIの方が利用率も利用意向も高いという事実は、いかにAIの浸透が速いかを示しています。

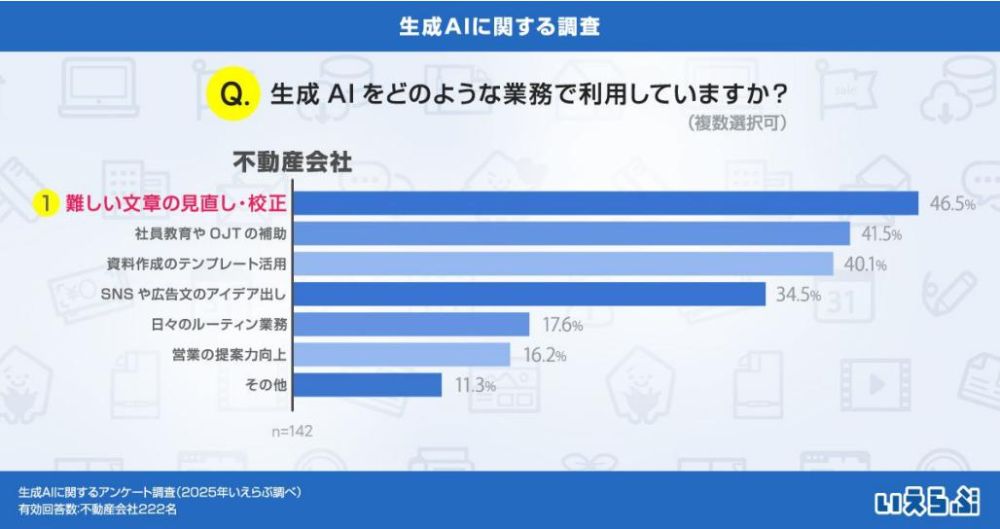

AIを実際に利用している業務としては、「契約書など難しい文章の推敲・要約」が最も多く挙げられました。契約書や重要事項説明書の準備、顧客へのメール作成など、従来は人手に頼っていた作業を、まずAIに「壁打ち」として相談する、といった使い方が可能になっています。

AIの利用用途としては、「単純作業や準備の時間が減った」という声が最も多く聞かれました。また、個人的に強調したいのは「アイデア出し」の補助です。新しいキャンペーンや施策を考える際、自分の経験だけに頼るのではなく、一度AIにアイデアを投げかけてフィードバックをもらうことで、多角的な視点を得ることができます。例えば、「水平思考でアイデアを出してください」のように指示の仕方を変えるだけで、AIは自分だけでは思いつかないような切り口からアイデアを提案してくれます。

4. 不動産売買業務の課題とAIによる解決策

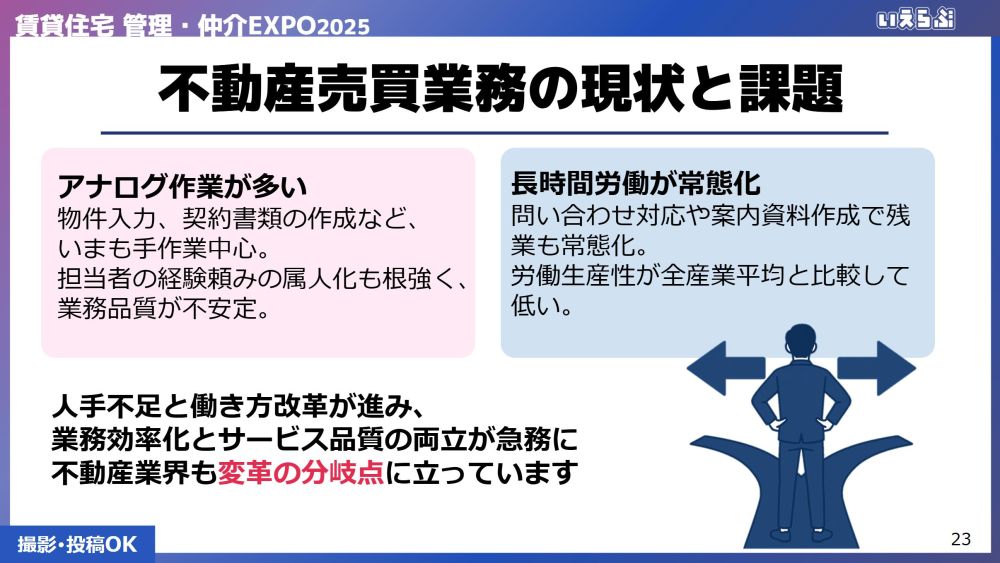

不動産売買業務は、物件入力や契約書作成などの手作業が多く、長時間労働や業務の属人化が根強い課題です。 業務範囲が広く、作業量が膨大であるため、効率化・標準化が急務であり、AI活用の「本命」領域と言えます。

【各工程における課題】

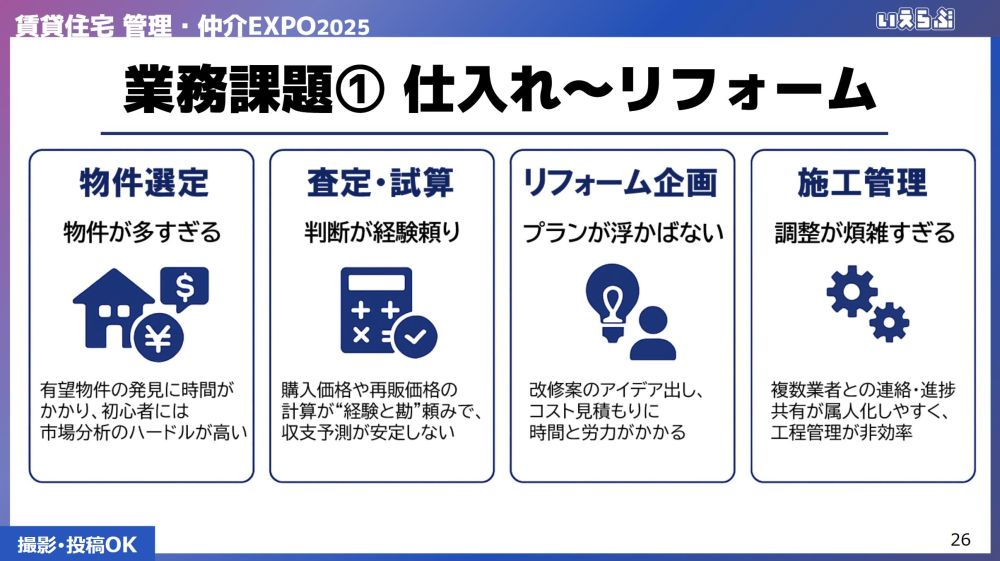

・仕入れ〜リフォーム:

物件選定の難しさ、経験と勘に頼った査定、リフォーム企画のアイデア不足、施工管理の煩雑さといった課題が存在する。・販売〜契約

物件紹介文や図面作成といった繰り返し業務、ポータル入力や問い合わせ対応の負担、契約書類の作成に求められる時間と正確性などが課題として挙げられる。

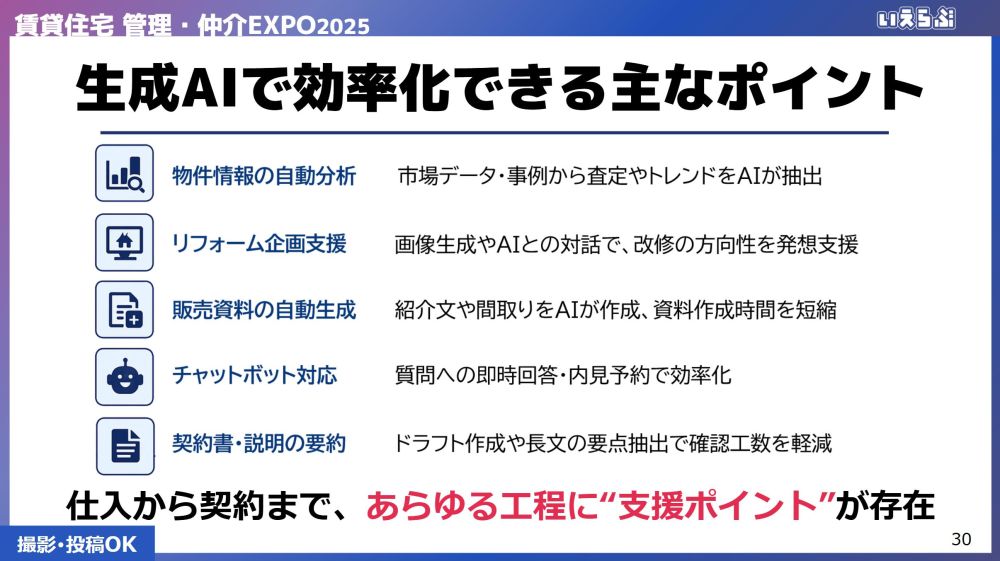

これらの課題に対し、AIは「物件情報の自動分析」「リフォーム企画支援」「販売資料の自動生成」「チャットボット対応」「契約書の要約」といった形で、あらゆる工程を支援できると説明された。

5. 最新AI活用他社事例

既にAIを導入している企業・サービスも増えています。具体的な事例として以下のようなものがあります。

| 企業・サービス名 | 概要 |

|---|---|

| イオンハウジング 「AI不動産査定」 |

豊富な取引実績データを基に、AIが自動で不動産価格を推定するサービス。 |

| LIFULL 「おとり物件検知機能」 |

サイト上に掲載されている物件情報の中で、既に契約済みである可能性が高い物件や、価格が不自然に安い物件などをAIが自動で検知し、掲載停止などの対応を促す機能。 |

| 野村不動産 「AI ANSWER Plus」 |

ChatGPT APIを活用し、住み替えに関する相談にいつでもチャットで対応するAIアシスタント。 |

| 東急リバブル 「TOKYU LIVABLE Generative AI System」 |

生成AIを組み込み、SNS投稿用の文章を自動で作成するシステム。 |

| 積水ハウス 「駆けつけホームセキュリティ」 |

従来の駆けつけサービスに加え、AIが家族の日常的な行動パターンを学習し、普段と違う動きを検知した場合に「こういう状況は危ないかもしれません」といったアドバイスを送るサービス。 |

6. 効果的なAI導入戦略と注意点

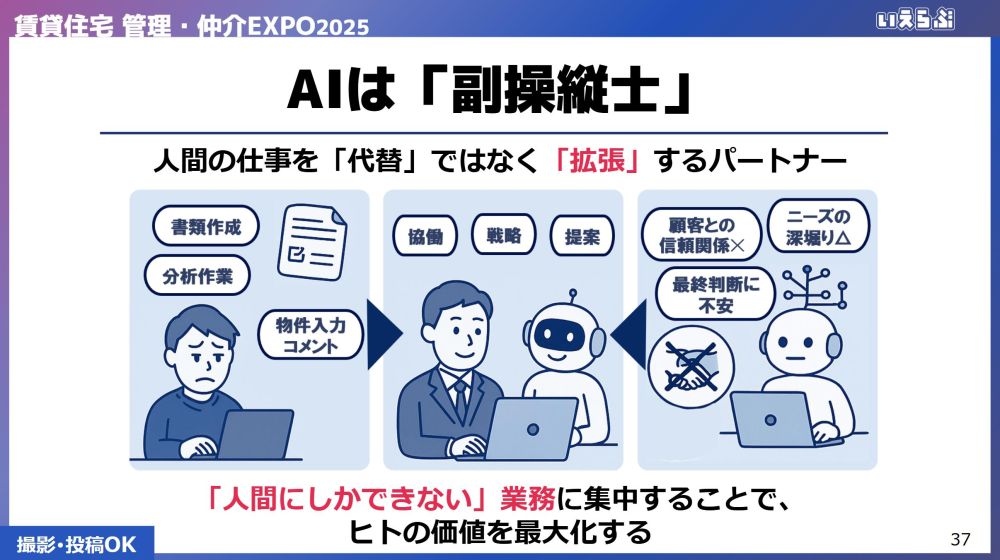

ここからは、自社でAIを導入する際のポイントと注意点について解説します。AI導入を成功させるためには、AIを人間の仕事を「代替」するものではなく、「拡張」する「副操縦士」と捉えることが重要です。

一方で、生成AIの導入にはまだ課題もあります。大事なのは、リスクを事前に把握して対策しておくことです。

- ・セキュリティ: 利用は有名なサービスだけに限定する。入力したデータをAIの学習に利用させないようにする設定する。

- ・精度と信頼性: 人が最終確認を行う運用を前提とし、AIをあくまで「副操縦士」として活用する。

- ・雇用への影響: AIは定型業務を補助する役割であり、人間はより付加価値の高い対人業務に集中するためのものと捉える。

導入の進め方

最後に、実際に導入を進める際のポイントをご紹介します。

- ・小さく始める: 効果が出やすい業務から試験的に導入する。

- ・統合型の仕組みを選ぶ: 既存システムと連携できるツールを選ぶ。

- ・教育とガイドライン: 社員向け研修を実施し、利用範囲などを明文化したガイドラインを制定する。

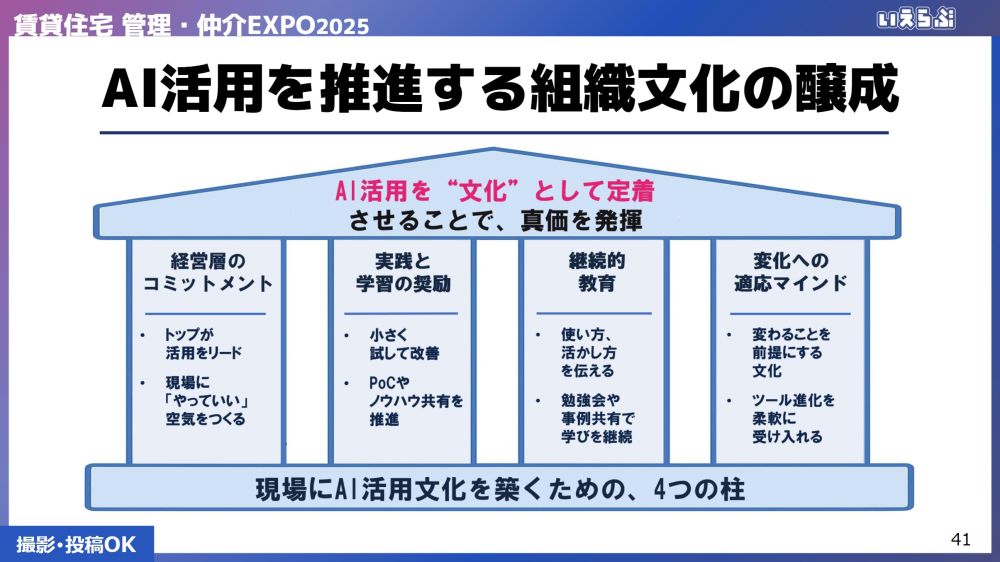

- ・組織文化の醸成: 経営層が活用をリードし、現場が挑戦しやすい「やっていい」という空気を作ることが不可欠である。

7. 結論

AIを使わないことは、他社との競争において大きな差を生む可能性があります。他社がAIを使って1時間かかっていた業務を10分で終わらせるようになれば、その差はどんどん開いていきます。会社として成長を続けるためにも、ぜひ積極的にAIの活用を試みていただきたいです。

セミナー資料をプレゼント

▼「生成AI×不動産売買業務のDX!最新活用事例を公開」資料はこちらからダウンロード可能です。

セミナー資料をダウンロードする